FAQ(よくある質問)

よくある質問

Q.共同親権の改正は?

民法が大きく改正され、離婚後の親権制度が根本的に変わります。

これまでの「どちらか一方のみが親権者」という単独親権制度から、「選択的共同親権制度」が導入されるのです。本記事では、この新制度の仕組み、DV・虐待時の例外規定、監護の分掌など、実務的な運用ポイントまで詳しく解説します。

この制度は、令和8年5月までに施行予定です。

この記事をチェックすると良い人は、次のような人。

- ・親権が絡む離婚検討中の人

- ・離婚協議中の人

「共同親権」が選択肢へ

新民法の最大の変更点は、離婚後も父母の双方が親権者となる「選択的共同親権制度」が導入されることです(新民法819条)。

これは、現在の「離婚後は父母のどちらか一方のみが親権者となる」という単独親権制度からの根本的な転換を意味します。

この変更の背景には、「離婚後も父母双方が適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが、子の心身の健全な発達のために望ましい」という考え方があります。これにより、離婚が必ずしも親子関係の断絶を意味するものではなくなる可能性が生まれます。

ただし、これはあくまで「選択肢」であり、全てのケースで共同親権が強制されるわけではありません。裁判所が共同親権か単独親権かを判断する際には、子の利益を最優先に、父母と子の関係や、父母間の関係などを総合的に考慮して決定することになります。

DVや虐待では「必要的単独親権」

共同親権が選択肢となる一方で、法律には子の安全を守るための厳格な例外規定が設けられています。

具体的には、父母の一方が子に虐待など害を及ぼすおそれがある場合はもちろん、父母間でのDVなどにより「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」には、裁判所が必ず一方のみを親権者と定める「必要的単独親権」となります(新民法819条7項)。

特筆すべきは、この「共同して親権を行うことが困難」な状況が、身体的暴力だけに限定されていない点です。例えば、一方または双方が虚言や重大な約束違反を繰り返す、他方の親の人格を否定する言動を執拗に繰り返す、濫用的な裁判手続きを繰り返すなど、精神的・経済的なDVを含め、最低限の協力関係すら構築できない場合も含まれると解されています。

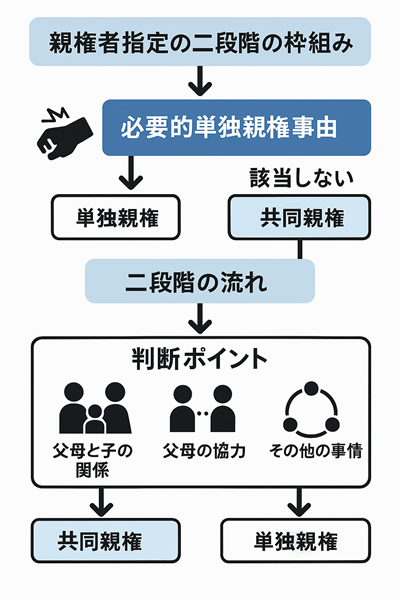

親権者指定の二段階の枠組み

裁判所が親権者を定めるときは、二段階の枠組みが使われます。

まず、DVや子への虐待のおそれのように、「必要的単独親権事由」に該当するかを確認します。該当するなら、裁判所は一方を親権者としなければなりません。

該当しないなら、次に、①父母と子との関係、②父と母との関係(協力できそうか)、③その他一切の事情から、総合的に考えて、共同親権にするか単独親権にするか、どちらが子の利益になるかを考えて判断するという枠組みです。

判断ポイントとして使われそうな事情をみていくと、父母側の事情として、従前の親権行使の態様、子の利益への配慮の姿勢、養育費支払いの実績なども考慮されると言われます。子側の事情として、父母に対する子の心情や意向が確認されます。特に年長の子の場合、その意思は重要視されるでしょう。

父と母との関係では、親権の共同行使では、最低限の意思疎通や協力関係を構築できるか、問われます。第三者を介した連絡でも安定的なやり取りが可能であるかが確認されるでしょう。

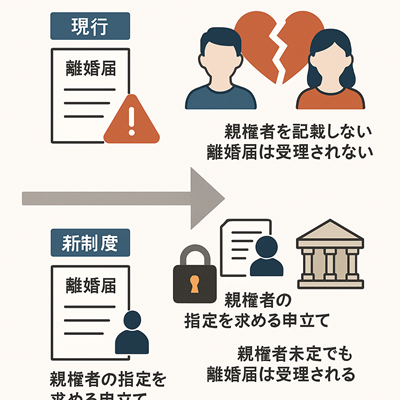

親権が決まっていなくても「離婚届」は受理

現行法では、離婚届に親権者を記載しなければ役所で受理されません。これまで、DV被害者が加害者から逃れるために一刻も早く離婚したくても、「親権に合意しなければ離婚届は出せない」という壁に阻まれ、不本意な条件をのまざるを得ないケースがありました。

新制度は、離婚時に親権者についての協議が整わない場合でも、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば」、先に離婚届を提出し、受理されるようになります(新民法765条1項2号)。まず「離婚による法的関係の解消と安全の確保」を優先し、時間のかかる親権の議論は、その後に家庭裁判所という安全な場でじっくり行うことを可能にする、画期的な分離を実現したのです。

この制度は、協議離婚の規定でのため、裁判離婚等の場合には親権者の定めをせずに離婚判決をすることはできないとされています。親権者を定めないで調停離婚又は調停に代わる審判をすることも想定していないとされています。

裁判所に離婚事件がかかっているなら、親権者も合わせて決めるというルールは変わりません。協議離婚を前提とした、親権者の調停を申し立てると、家庭裁判所は審判の手続において、申立人に対して相当の期間を定めて離婚したことを証する文書の提出を命ずることができるとされています。申立人がこれに従わない場合は申立てを却下することができるとしています。

調停・審判の申立後速やかに協議離婚の届出がされることを前提にしているといえるでしょう。おそらく、申立段階で協議離婚の準備状況を確認されると見込まれます。

離婚届を出す役所側としては、裁判所に調停が申し立てられた資料を求めることになります。そこで、親権者指定の調停・審判の申立てがされた場合、家庭裁判所は、事件係属証明書を発行することになるでしょう。これを使い、協議離婚の届出をする、その後、離婚が反映された戸籍謄本を家庭裁判所側に出すという流れになります。

申立ての取下げの制限

この親権者指定の調停・審判は、簡単に取り下げができません。調停・審判の申立→協議離婚の成立→調停・審判の取り下げとなると、親権者が決まらないままとなり、子にとって悪影響が出ます。

そのため、親権者指定の調停・審判の申立ては、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができないこととされています。

監護者が重要に

共同親権制度となると、結局は、監護者の重要性が高まり、誰が監護者となるかの問題が大きくなると見込まれます。

監護者以外の親権者は、監護者による監護教育等を妨げてはならないとされています。監護者は、子の監護教育等の範囲に含まれる内容であれば、単独で行うことができるとされまます。ある程度の包括的な権限を持っていると評価されます。監護者以外の親権者は、監護教育等に関する監護権について相当に制限されると感じることでしょう。

では、監護者を父母のどちらと定めるのが相当かの判断ポイントはどのようなものでしょうか。

結局は、過去の監護者指定の場合と類似の要素となるでしょう。従前の監護状況や現在の監護状況、監護能力(健康状態、経済力、住居、教育環境、祖父母など監護補助者による援助可能性)、子の年齢、父又は母と関係、子の意向、親子面会交流についての態度、などがポイントになりそうです。

居所の決め方

共同親権となった場合、父母が協議して子の居所を決定する必要があります。

この点について合意できない場合には、子の居所の決定に係る親権行使者の指定、子の居所に関する事項についての監護の分掌、監護者の指定、あたりの方法で解決することになるでしょう。

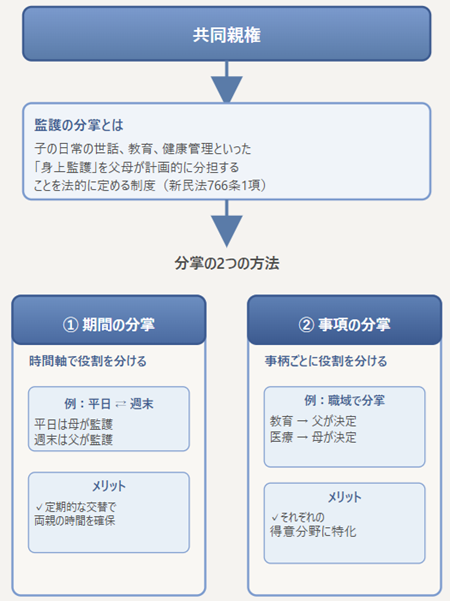

子育てを「分担」する「監護の分掌」

共同親権という大きな枠組みの下で、より具体的に子育ての役割を分担するための新しい仕組みが導入されます。それが「監護の分掌(ぶんしょう)」です(新民法766条1項)。

これは、子の日常の世話や教育、健康管理といった「身上監護」を、父母が計画的に分担することを法的に定める制度です。具体的には、以下のような分担方法が考えられます。期間の分掌としては、平日は母、週末は父が子の監護を担当するなど、期間で役割を分ける方法があります。事項の分掌としては、教育に関する決定は父、医療に関する決定は母が担うなど、事柄ごとに責任範囲を分ける方法があります。

ただし、この制度を有効に活用するには、特に「期間の分掌」のような子の生活が頻繁に親の間を移行するケースでは、父母間に高いレベルの協力関係が求められる点に注意が必要です。

父母が「緊密に協力し合える関係を安定して継続できること」が不可欠だと考えられています。この制度は、画一的な親権から脱却し、各家庭の事情に応じて柔軟でオーダーメイドな協力体制を法的に構築する道を開くものですが、協調できない父母の場合には難しいでしょう。

特定の揉め事だけ、一方の親に決定権を与える「親権行使者の指定」

共同親権を選んだものの、子の進学先、手術の同意、転居といった特定の重要事項について父母の意見が対立し、どうしても協議がまとまらない――。そんな膠着状態を解決するための、的を絞った新しい制度も設けられました。

家庭裁判所が、その「特定の事項」に限って、父母のどちらか一方が単独で親権を行使できると定める「親権行使者の指定」という制度です(新民法824条の2第3項)。

この制度の最大のメリットは、たった一つの問題のために共同親権という枠組み全体を解消し、単独親権に変更するといった抜本的な手段をとる必要がなくなる点です。

「監護の分掌」とこの「親権行使者の指定」は、連携して機能する新しい制度です。これらは、まず「監護の分掌」で大まかな役割分担を定め、それでも重要な個別問題で対立が生じた場合にのみ「親権行使者の指定」で解決を図る、という段階的な対応を可能にします。共同親権の協力関係を維持しながら、個別の紛争を現実的に乗り越えるための、非常に的確な解決策と言えるでしょう。

「教育に関する事項」の分掌

監護権について「教育に関する事項」について事項の分掌の申立てが予想されます。しかし、父母の一方が子の代理人として在学契約を締結することが必要な場合も想定されます。子自身が当事者となる契約です。

このような場合は「教育に関する事項」の分掌では対応できないことになります。在学契約の締結に係る親権行使者の指定の申立てをする必要があるとされます。

「医療に関する事項」の分掌

医療に関する申立てがされたものの、実際には、特定の医療行為が問題ということがあります。日常の医療行為について意見対立がない場合には、医療全般について事項の分掌をする必要はないため、問題となった特定の医療行為についてのみ親権行使者を指定すれば足りるとされるでしょう。

「監護及び教育に関する日常の行為」に該当しないとされるもの

子の居所、進学先、心身に重大な影響を与える医療行為、子名義の預貯金口座の開設、子の預貯金口座から出金、子の財産の処分等が該当しないとされています。

急迫の事情

「子の利益のため急迫の事情があるとき」とは、父母の協議や家庭裁判所の手続をしていては、時間がかかり、結果として子の利益を害するおそれがある場合とされます。

DVや虐待からの避難のほか、緊急の医療行為、入学手続の期限などが例として挙げられます。

親権者変更について

親権者の変更は変わらず認められています。

さらに、子の権利を保障する観点から、子本人が親権者変更の申立てを行うことも可能となっています。新民法819条6項により、親権者変更の範囲が拡大されています。

親権者の変更については、3パターンの変更が想定されます。一方の親の単独親権から他方の親の単独親権への変更(今までと同じ)、共同親権から単独親権への変更、単独親権から共同親権への変更などです。

いずれの場合も、親権者を変更するには「子の利益のため必要があると認めるとき」という要件が必要です。

親権者が当事者の協議で定められた場合、当該協議の経過(DV等)、その後の事情の変更等を総合的に考慮するとされます。親権者が裁判所の判決や審判で決まっていた場合には、主に「その後の事情の変更」が判断要素となります。

なお、単独親権から共同親権への変更を求める場合、新法が施行されたこと自体は「事情の変更」とは見なされないとされています。

法律で共同親権制度ができたから、という理由だけでは変更が認められにくいことになります。

事情の変更としては、離婚後の父母の関係性が変わった(協力関係が構築できたなど)ことなどを示していくことになるでしょう。

離婚に関するご相談(面談)は、以下のボタンよりお申し込みください。